∩^з ^)∩ こんにちはーーーのろしですもく

だいぶ過ごしやすくなってきて

お散歩がてら新しいごはん屋さんを開拓するのが楽しい今日この頃もくね

「(・ε・。)キョロキョロ(「・з・)

なにかと新しい出会いの多い季節ですが

戦国IXA にも新しい顔ぶれが登場もく

4月 の 追加武将 が 公開されました もく

追加されるのは

【 極 】 井伊直孝さん 南部信直さん 加藤段蔵さん さこの方さん

【 上 】 進藤貞治さん

【 序 】 丹羽氏重さん

以上の 9 名

そして

以上の 3 名 がそれぞれ

新規イラストでの 【 天 】 と

スキルやステータスを新しくした

イラスト復刻版の 【 極 】 で 登場するとのこともく

※【 極 】明智十兵衛 は『 No.2924【 極 】明智光秀 』の復刻版もく

-------------------------------------------------------------

加藤段蔵【 極 】、さこの方【 極 】、

明智十兵衛【 天 】【 極 】、細川幽斎【 天 】【 極 】、和田惟政【 天 】【 極 】は

取引出品・譲与不可で

2024年7月予定のアップデートメンテナンスにてラインナップから外れるとのこともく

-------------------------------------------------------------

明智光秀の名でひろく知られる 明智十兵衛 さんは、本能寺において主君の織田信長さんを討ったことや、羽柴秀吉さんとの決戦に敗れて生涯を終えたことなど、その後半生ついてはよく知られているけれど、出自や前半生についてはあまり詳しいことがわかっていないもく

美濃国の生まれと考えられる十兵衛さんは、越前国の朝倉義景さんに仕えていた時期があり、その頃、京を逃れて朝倉家を頼った足利義昭さんと接点を持ち、その後、朝倉家には上洛の意志がないと見た義昭さんが織田信長さんに興味を示すと、十兵衛さんが織田家との交渉役を務めたといわれているもく

室町幕府の再興を目指す義昭さんが朝倉家を離れて織田家に身を移すと、十兵衛さんも家臣として義昭さんに付き従ったもく

その後、信長さんにも仕えるようになって次第に重用されはじめた十兵衛さんは、義昭さんと信長さんの関係が修復困難なほどに悪化すると、義昭さんと袂を分かち、信長さんにのみ仕えるようになったもく

足利将軍家に仕える三淵晴員さんの次男として生まれ、細川晴広さんの養子となった 細川幽斎 さんは、主君の足利義輝さんが三好三人衆らに討たれると、兄の三淵藤英さんらと協力して、義輝さんの弟である覚慶(のちの足利義昭)さんを奈良の興福寺から救い出したもく

幕府再興を目指す義昭さんに付き従った幽斎さんは、義昭さんを将軍に就かせるべく奔走し、織田信長さんの協力によって義昭さんの将軍就任は実現することとなったもく

しかしその後、次第に義昭さんと信長さんの対立が深まっていくと、幽斎さんは義昭さんと袂別して信長さんに仕える道を選んだもく

時勢を見る眼力にすぐれた幽斎さんは、その後も権力の移り変わりを鋭く見通し、判断をあやまることなく天下人たちに仕え、肥後熊本藩細川家の礎となったもく

室町時代後期に幕府がおこなった六角家討伐の戦いにおいて、六角家に味方した甲賀の地侍五十三家を「甲賀五十三家」と称し、和田惟政 さんの生まれた和田家は、その五十三家の中でも特に軍功のあった「甲賀二十一家」に数えられているもく

しかし、惟政さんが生まれた頃の和田家は足利家に仕える幕臣となっていたようで、惟政さんも足利義輝さんに仕えていたみたいもく

義輝さんが三好三人衆らによって暗殺されると、惟政さんは細川藤孝さんらと協力して、奈良の興福寺から覚慶(のちの足利義昭)さんを救出し、甲賀の自邸に迎えて匿ったもく

その後も義昭さんを支え続けた惟政さんは、織田信長さんの援助によって義昭さんの将軍就任が実現すると、義昭さんから「摂津三守護」のひとりに任命されるなど幕臣として活躍する一方、信長さんからも重用されたようで、織田家の家臣として活躍した形跡も見られるもく

徳川四天王や徳川三傑に数えられる井伊直政さんの没後、長男の井伊直勝さんが家督を継いで彦根藩主となり、直勝さんの異母弟である 井伊直孝 さんは徳川秀忠さんに近習として仕えたけれど、大坂の陣には、徳川家康さんの命によって直孝さんが井伊家の大将として参陣し、のちには井伊家の家督を継ぐことも命じられたもく

その大坂の陣において井伊軍は、まず冬の陣で真田信繁さんの策にはまり大敗を喫したけれど、夏の陣で藤堂軍と共に先鋒を務めると、木村重成さんや長宗我部盛親さんを撃破する武功を挙げ、冬の陣での雪辱を果たしたもく

大坂の陣での活躍により「井伊の赤牛」の異名を取った直孝さんは、後年、死期が近づく秀忠さんの枕元に呼ばれて徳川家光さんの後見役に任じられ、譜代大名の重鎮として晩年まで幕政に参画したもく

南部家中興の祖といわれる 南部信直 さんは、南部家二十三代当主南部安信さんの弟である石川高信さんの子として生まれ、安信さんの跡を継いだ南部晴政さんに男児がいなかったため、晴政さんの娘婿となり、養嗣子として三戸城に迎えられたもく

その後、晴政さんに南部晴継さんという実子が誕生したことで、一度は家督の相続を辞退せざるを得なくなった信直さんだったけれど、晴継さんが夭折したために相続問題が起こり、南部家一門の北信愛さんや八戸政栄さんの推挙により、南部家二十六代当主となったもく

中央では本能寺の変が起こり、勢力図がどのように塗り替えられていくのか見極めの難しい情勢となっていたけれど、信直さんは信愛さんの進言により、かなり早い時期から秀吉政権への臣従を選択し、大名としての南部家を守ることに成功したもく

忍術や幻術に優れた忍びだったとされる 加藤段蔵 さんは、跳躍に関する能力が超人的であったため「飛び加藤」と称されたもく

あるとき段蔵さんは越後国春日山城下において牛を呑む幻術などを披露して噂を広め、上杉謙信さんに謁見する機会を得たもく

謙信さんから上杉家重臣の屋敷にある秘蔵の薙刀を盗み出してみせるよう命じられ、段蔵さんは難なく盗み出すことに成功したけれど、その異能を危険視されて、仕官どころか命を狙われることとなり、越後国外へ逃れたといわれているもく

その後、甲斐国甲府城下に姿をあらわした段蔵さんは、武田晴信さんにも幻術を披露して警戒され、武田家中の者に暗殺されてしまったといわれているもく

播磨国龍野城主である赤松政秀の娘として生まれた さこの方 さんは、織田信長さんの養女として室町幕府十五代将軍足利義昭さんの側室となり、足利義尋さんを産んだもく

さこの方さんは側室であったけれど義昭さんには正室がいなかったため、義尋さんは将軍家の後嗣として養育されたもく

しかし、義昭さんと信長さんとの関係は悪化の一途をたどるようになり、ついに義昭さんは槇島城において挙兵、その後、織田軍に包囲されて降伏し、義尋さんを人質として信長さんに差し出したもく

このとき、さこの方さんも信長さんのもとへ向かったとされ、のちに二条昭実さんに再嫁したと伝わっているもく

武力によって中央政権を築いた三好長慶さんを三好一族の長老格として支えた 三好長逸 さんは、おなじく三好一族である三好政康さん、岩成友通さんとともに「三好三人衆」と呼ばれ、三好政権において松永久秀さんと双璧をなしたとされる人物もく

長慶さんが病死し、幼少の三好義継さんが当主となると、長逸さんら三好三人衆は、将軍の足利義輝さんを暗殺したのち、足利義栄さんを将軍に擁立して三好政権の傀儡としたもく

しかしその後、三好三人衆と久秀さんが権力をめぐって対立を深めるなど、三好政権にほころびが見えはじめると、足利義昭さんを擁立する織田信長さんの中央進出を許すこととなり、三好家の勢力は消滅してしまったもく

鎌倉時代から畠山家に仕え、室町時代の初期より代々河内守護代を務める遊佐家に生まれた 遊佐長教 さんは、畠山稙長さんに仕えていたとみられるけれど、幕府の実力者である細川晴元さんとの対立姿勢を崩さない稙長さんを紀伊へ追放し、稙長さんの弟である畠山長経さんを擁立したといわれるもく

その後も主君の追放や擁立などを繰り返しながら晴元支持の立場を取った長教さんだったけれど、やがて晴元打倒を掲げる細川氏綱さんと結んで勢力拡張を図るようになり、一度は晴元さんを丹波国へ逃亡させたものの、のちに逆襲されて晴元陣営の三好長慶さんに敗北を喫したもく

和議の際に、長慶さんに娘を嫁がせた長教さんは、長慶さんが晴元さんに反旗を翻すと、長慶陣営として参戦し、晴元政権の崩壊、そして三好政権の樹立に貢献したもく

三好政権を樹立し「日本の副王」と称された三好長慶さんを父に持つ 三好義興 さんは、将軍足利義輝さんからその教養や人柄を愛されていたといわれ、偏諱を受けて「義長」と名乗った時期もあるもく

父に劣らぬ知勇の持ち主で、六角軍や畠山軍との戦いにおいても見事な武勇を発揮した義興さんは、長慶さんの後継者として将来を嘱望されていたけれど、父に先立って二十二歳の若さでこの世を去ったもく

その死については、三好家の重臣である松永久秀さんによる毒殺という説もあるけれど、病による死という見方が有力みたいもく

南近江の戦国大名六角家に仕える進藤家は、おなじく六角家の家臣である後藤家とともに「六角の両藤」と称され、進藤貞治 さんは六角高頼さんや六角定頼さんに仕えて家中で重きをなしたもく

「六角六宿老」のひとりにも数えられる貞治さんは、将軍足利義晴さんと細川晴元さんの和睦の仲介や、豊後国大友家との折衝など、特に外交面で優れた手腕を発揮したといわれているもく

京で日蓮宗徒による法華一揆が起きた際、延暦寺に味方すべく軍勢を率いて上洛する定頼さんに付き従った貞治さんは、武勇の面でも人後に落ちない働きを見せて法華宗を撃ち破ったといわれるもく

織田家に仕えた尾張国岩崎城主丹羽氏次さんは、本能寺の変のあと織田信雄さんに仕えたけれど、のちに徳川家康さんの家臣となり、小牧・長久手の戦いでは、岩崎城を弟の 丹羽氏重 さんに預けて徳川軍に加わったもく

氏重さんが留守を預かった岩崎城は戦場の近くにあり、合戦が膠着状態となる中、小城である岩崎城を黙殺するかのように池田恒興さん率いる奇襲部隊が付近を通過することに気づいた氏重さんは、これを見過ごしては末代までの恥であると言い、大軍に対して果敢に攻撃を仕掛け、徳川方に敵軍の存在を気づかせたもく

反撃に転じた池田軍を相手に氏重さんはよく戦ったけれど、圧倒的な兵力の差はどうしようもなく、十六歳の若さで討ち死にしたもく

-----------------------------------------------------------

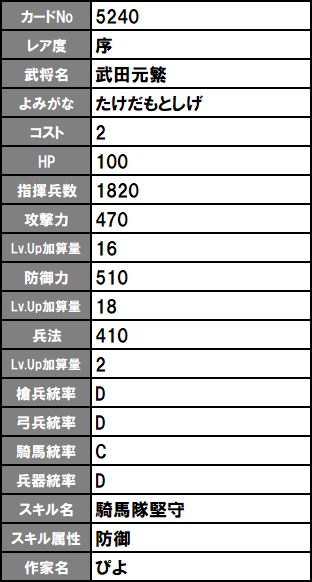

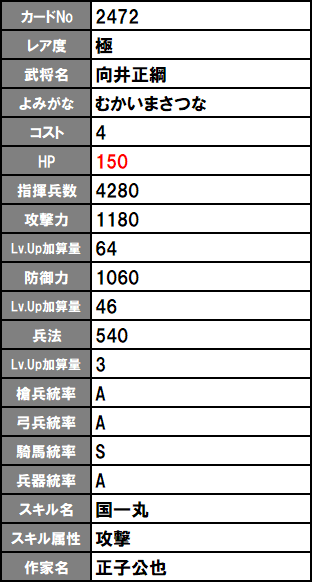

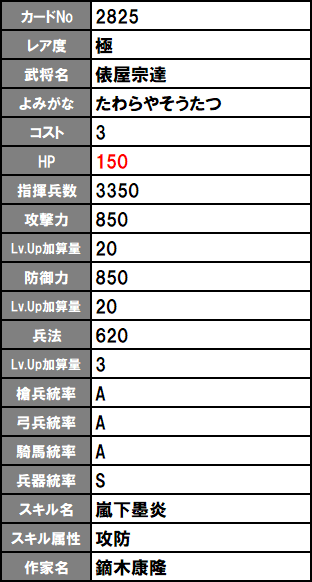

今回の武将追加時にラインナップから外れるカードは下記の武将カードになりますもく

-------------------------------------------------------------

■スクウェア・エニックスサポートセンター

http://support.jp.square-enix.com/contacttop.php?id=1297&la=0

■のろしX(旧twitter)

https://twitter.com/noroshi_ixa

-------------------------------------------------------------